長く賃貸管理の現場を経験してきました。自身もオーナーとして不動産投資や賃貸経営を行っています。その経験を共有し、皆様の賃貸経営にお役立ていただければと思い本ブログを運営しています。1976年生まれ、2人の娘の父です。

【保有資格】CPM®(米国不動産経営管理士)/(公認)不動産コンサルティングマスター/ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士/相続アドバイザー

親の代から所有してきた賃貸アパート・マンションを相続で取得した方が、今後どのように賃貸経営をしていったらよいかわからず、相談に見えることがあります。

特に自主管理を行っていた物件では、計画的な修繕も行われておらず、修繕のための資金計画もなく、相続人の中には、相続してみたものの、「このまま持ち続けていて大丈夫だろうか?」「今後、修繕費用が負担になるのではないか?」「空室が増えて収入が減っていくのではないか?」といった不安を抱える方が多いようです。

実際に物件の状況調査に伺うと、外装に関しては、防水層の劣化、鉄部の錆び、外壁タイルの浮きやクラックなどが見られ、内装に関しても、つぎはぎの部分補修で済ませ、古い設備をそのまま使用しているといった物件だったということもよくあります。

建物や付帯設備は年数が経てば老朽化し、性能も機能も劣化します。また、入居者ニーズも時とともに変化します。

そうした中で、「将来どうしたいか」を考えず、漫然と設備投資も行わずに保有し続けてしまうと、知らぬ間に資産が負債に変わる「負動産リスク」が高まっていきます。

そこで本記事では、築古アパート・マンションを相続し、所有する賃貸オーナーの方に向けて、将来設計を考える上で、今後の賃貸経営に役立てていただきたいポイントを解説します。

- メンテナンスをしていない築古物件には様々なトラブルが発生しやすくオーナーにとっても重い負担に

- 計画的にメンテナンスを行うことで、収益性の高い不動産に変えることも可能

- 築古物件の再生には、状況把握と選択肢の比較、家族や専門家と相談し決断していくことが大切

目次

築古物件で発生しやすいトラブルやオーナーが抱える賃貸経営の悩み

設備投資をしてこなかった築古物件には、設備のトラブルや、入居者募集に関する問題、キャッシュフローの悪化など、賃貸経営に関して様々な問題が起こりえます。

この項では、築古物件を所有するオーナーと協力し、管理を行っている当社の経験から、築古物件で起こりやすいトラブルや、オーナーが抱える賃貸経営の悩みを紹介します。

1.突然発生するトラブルや修繕費という支出

築年数の経過によって、建物は、躯体だけでなく、給排水管、電気配線、室内設備といった設備も老朽化が進みます。設備の老朽化は突発的なトラブルの原因となり、これにより頻繁に発生するのが漏水トラブルです。

漏水は、給水・給湯管の劣化、排水管の詰まりといった配管系の問題や、外壁や屋上防水、シーリングの劣化による雨水侵入などによって発生しますが、原因を突き止めるのも容易ではなく、専門家に調査を依頼するだけで高額な費用が発生することもあります。

また、原因が分かったとしても、解決するには給排水管の交換や、外壁補修工事、屋上防水工事の実施など、大掛かりで多額の費用が必要になります。

特に、計画的な修繕を行っていなかった物件では、トラブルの発生要因も複合的なものであることがあり、原因特定がより困難になったり、複数の高額な修繕が必要になったりし、キャッシュフローが圧迫される恐れもあります。

2.家賃下落と空室率の増加により修繕費の捻出も難しくなる負のスパイラル

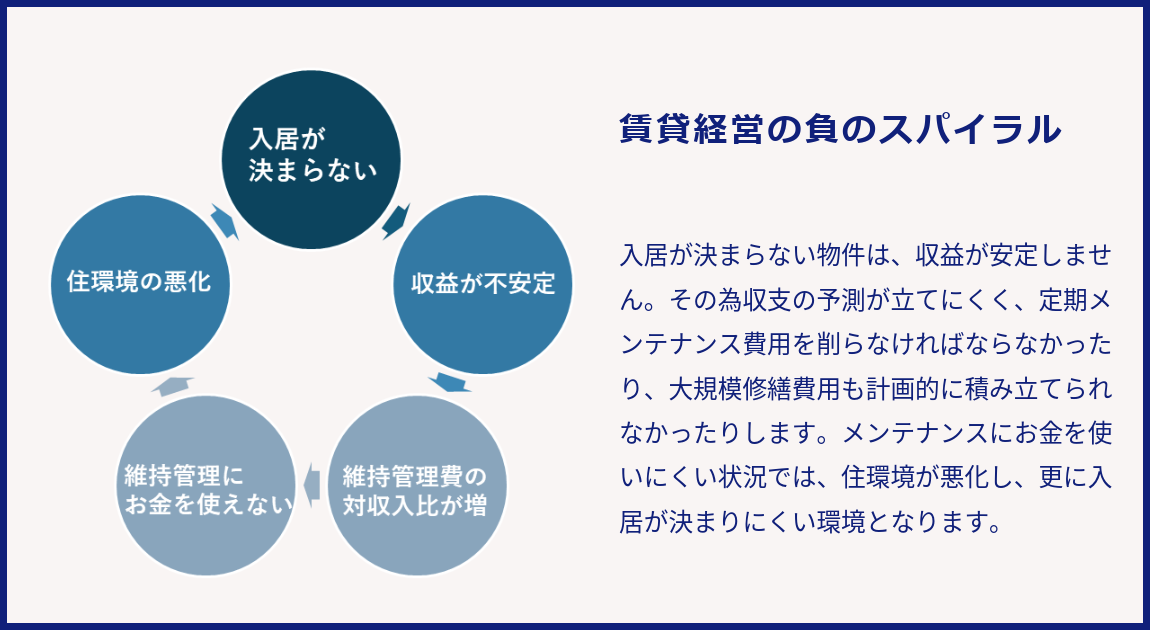

築年数が古くなるがまま、設備投資をせずに外観や内装の修繕を怠ると、古さが目立ち、近隣の賃貸物件と比べて「見劣り」してしまいます。その結果、募集しても決まりにくくなり、家賃を下げないと入居がつかないといった「賃貸経営の負のスパイラル」に陥ることになります。

「賃貸経営の負のスパイラル」とは、入居者が決まらないことを理由に賃料を下げ続け、キャッシュフロー上での維持管理費を圧迫し、修繕費に資金が回らなくなり、生活環境の悪化につながり、更に競争力が落ち、家賃を下げるという、賃貸経営の悪循環をいいます。

3.入居者層の高齢化と管理の複雑化

設備投資をしないまま老朽化が進んだ物件は、入居者に住環境の魅力(価値)を提供できなくなり、家賃の安さという価値だけで募集せざるを得なくなります。家賃の安さだけがウリの物件は、入居者属性が劣化し、滞納リスクの増加・住環境の悪化、ひいては管理コストの増加に繋がります。

また、入居者が高齢化も問題になりがちです。老朽化した物件は、その賃料の安さゆえに、入居者は他所への引っ越しもできず、高齢化が進みます。入居者の高齢化は、家賃滞納や孤独死といったリスクの増加に繋がり、家賃管理や安否確認の問題など、新たな対応も必要になります。

管理会社に任せている場合でも、リスクが顕在化した時の意思決定や金銭的負担はオーナーがしなければならず、金銭的負担だけでなく心理的負担も避けられません。

築古物件を所有するオーナーの将来を見据えた選択

築古物件を所有する賃貸オーナーが抱える悩みについて挙げましたが、次は、そういった悩みを抱えるオーナーには、今後、どのような選択肢があるのかを考えてみましょう。

中長期の修繕再生計画を立て、保有を継続する

築古は負のスパイラルに陥り、負動産になるまま何も手立てを打てないかというと、そうではありません。時間と費用は掛かりますが、計画的に修繕を行っていけば、差別化も図れるようになり、築古でも安定運用できる可能性は十分にあります。

保有継続を選択した場合に、どのように進めるべきかのポイントを見ていきましょう。

全体の劣化状況を把握し、修繕・改善の優先順位を決める

いままで設備投資をしてこなかった場合、問題点が多くてどこから手を付けてよいか分からないということがあります。そういった場合には、まず全体像を把握するようにしましょう。

外装は目視でひび割れや劣化を確認し、内装は、入居者にヒアリングしたり、過去のトラブルを列挙したりすることで問題個所を把握できます。

問題個所を把握したら、次は必要な工事内容を列挙し優先順位を付けましょう。工事個所は、外装と内装(共用部分)、内装(専有部分)に分かれますが、専有部分は、部分的な設備交換を除き空室でないとできませんので、オプションとしておき、外装と共用部分の内装について検討します。

優先順位は、「人命に関わる部分」「生活に関わる部分」「見た目の改善」の3段階に分けます。

- 【最優先】人命に関わる部分

外壁のひび割れ、タイルの剥離、階段の劣化、エレベーターの故障など、安全性が損なわれることで人命に関わる箇所の工事 - 【次点】生活に関わる部分

給排水管、エアコン、給湯器、水回りの設備の交換など、不具合が生じることで入居者の生活に関わる箇所の工事 - 【余力があれば】見た目や利便性、居住快適性の改善

外装や共用部の意匠変更など建物の美観を向上させる工事やオートロックや宅配ボックス設置といった利便性を向上させる工事、断熱や遮音性向上のための工事

必要な工事をリストアップし優先順位を付けたら、専門業者に見積もりを依頼し、おおよその金額を把握しましょう。

足場を掛けなければできない工事はまとめて行うなど、状況に応じて優先順位にとらわれず、工事を組み合わせることで、費用の圧縮を図ることも可能です。

資金計画や資金状況に合った中長期の修繕計画を立てる

必要な工事の金額が把握できましたら、資金計画を立てましょう。資金計画では、手元の資金と相談しながら、どのタイミングでどの工事を行うかを決めていきますが、自己資金が不足していれば、次の様な手法を検討しましょう。

- 工事内容を縮小する

- 必要な資金が貯まるまで時期をずらす

- 金融機関から借入を行う

- 助成金・補助金を利用する

また、修繕計画や資金計画を立てる際には、10年以上の収支シミュレーションも作成しましょう。

シミュレーションを作成することで、賃料アップした場合の収支改善効果、減価償却による節税効果、借入した場合の返済計画や、累積キャッシュフローの変動状況を予測できますので、投資効果を分析できますし、次の修繕計画立案の際に役立ちます。

機能改善だけでなく、デザイン性の向上も検討してみよう

せっかく工事を行うのであれば、機能の改善のみで終わるのではなく、デザイン性を高められるような意匠工事も検討してみるとよいでしょう。

築古物件には、築浅物件にはない魅力があり、その良さを理解し共感してくれるニーズもあります。「古い」ではなく「レトロ」や「素朴」「シンプル」といったコンセプトが伝わるデザインを加えることで、新たな需要の掘り起こしに繋げられます。

既存建物を解体し、新しく建替える

建物の老朽化が著しい場合は、解体して建替えるという選択肢もあります。建て替えるには、入居者を退去させなければならず、収入がなくなるデメリットもありますが、資産の寿命が延びるというメリットもあります。

建替えることのメリットは、次の様なことが挙げられます。

- 建て替えることのメリット

- 収益物件としての寿命が延びる

- 収益性が高まる可能性がある。(家賃収入の増加、修繕費の減少)

- 機能性の向上

- 減価償却が使える

一方で、デメリットとしては、次の様なことが挙げられます。

- 建て替えることのデメリット

- 費用(入居者退去費用・建築費用)が掛かり、手元資金が減少する

- 入居者との明渡し交渉開始から竣工、新規入居までの期間、家賃収入が途絶える

- 借入が必要なこともある(見方によってはメリットにもなります)

- 建物の評価額(相続税・固定資産税)が上がる

建替えに際しては、新築後の建物の規模や概算建築費、資金計画のシミュレーション、入居需要の調査など、しっかり行うことが不可欠です。施工会社だけでなく、不動産会社や税理士とも連携し、進めていくことをお勧めします。

シミュレーションを行う場合には、投下資本として、土地を売却した場合に得られる金額も計算して行いましょう。

建物の建築費だけでシミュレーションを行うと、現実とは大幅にずれることがあります。

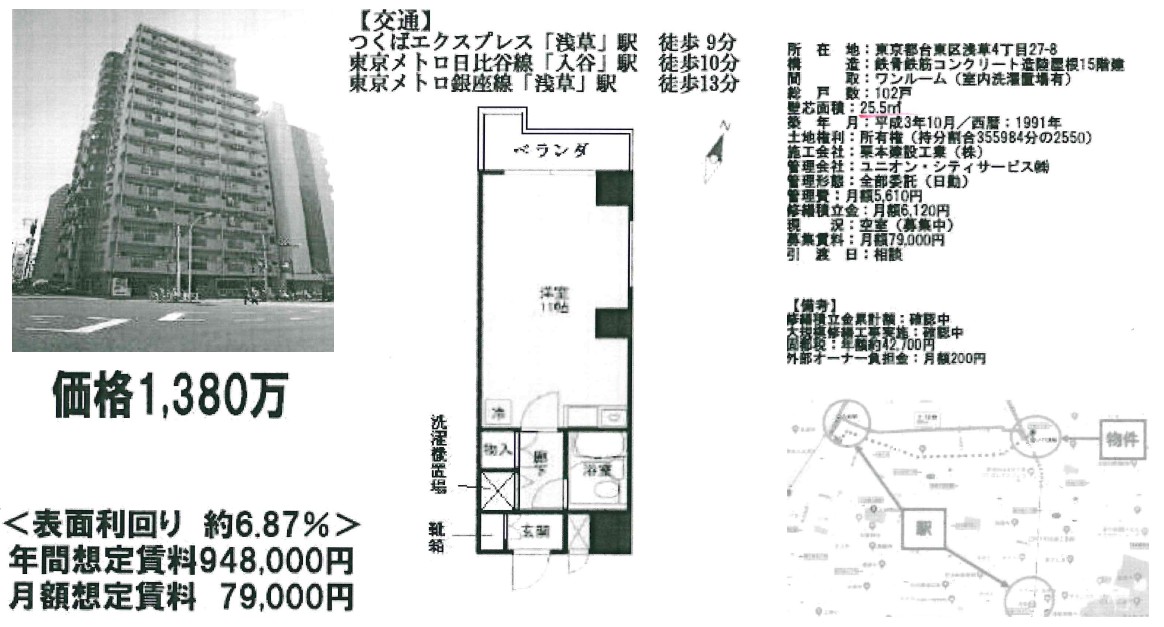

売却し現金化、他の投資商品に組み替え

建物の改修にも建替えにも、多額の費用と時間、労力が必要です。どちらも現実的ではないという方には売却してしまうという方法もあります。

建物の築年数が古くても、エリアや広さ、地形などの条件が良ければ、高く売却することも可能です。主に、建設用地を探している不動産会社や建設会社が、買主となることが想定されます。

一般的には、売却時に入居者がいる場合でも、入居者に退去してもらう必要はありませんが、築古物件の場合は、先に述べたように不動産会社や建設会社が、建設用地として購入することが想定されます。その場合は、入居者の退去費用や解体に係る費用を考慮して、価格の交渉をされる可能性がありますので、売却を検討し始めたときに入居者募集を行う際は、退去がスムーズに進められるように、定期借家契約を選択することも検討しましょう。

築古で空室が多くなった、今後の修繕費に不安があるけれど、費用の捻出ができないといった場合には、売却することで、支出の拡大を防げますので、これも有効な戦略のひとつです。

但し、売却後の手元資金の運用方法も考えておきましょう。現金のままにしておくことは、資産価値を棄損することになりますので、新たな投資商品への組み換えを検討することをお勧めします。

「修繕して保有継続」がよいか、「建て替え」がよいか、「売却して資産の組み換え」がよいかは、各プランの投下資本の運用利回りを分析し、比較することで、判断できます。

まとめ:築古物件の未来は、正しい状況把握と選択で変えられる

築古物件を今後どう運用していくかという問題には、正解はありません。物件ごと、ご家族の状況ごとによって変わります。大切なのは、「今の状態」を正しく把握し、選択肢を揃え、「数年先の姿」を見据えて判断することです。

築古物件の賃貸オーナーが、取るべきアクションをまとめてみました。

- 現状と未来の収支を可視化する

- 選択肢を並べて比較する

- 家族や専門家と話し合い選択する

当社では、保有か売却かといった投資判断を行うためのシミュレーション作成や相談会も行っていますのでご活用ください。

目次

家賃査定・空室対策レポートを無料で作成してみよう

空室対策の第一歩として、当社サービス「賃料査定・空室対策レポート」を作成してみませんか?

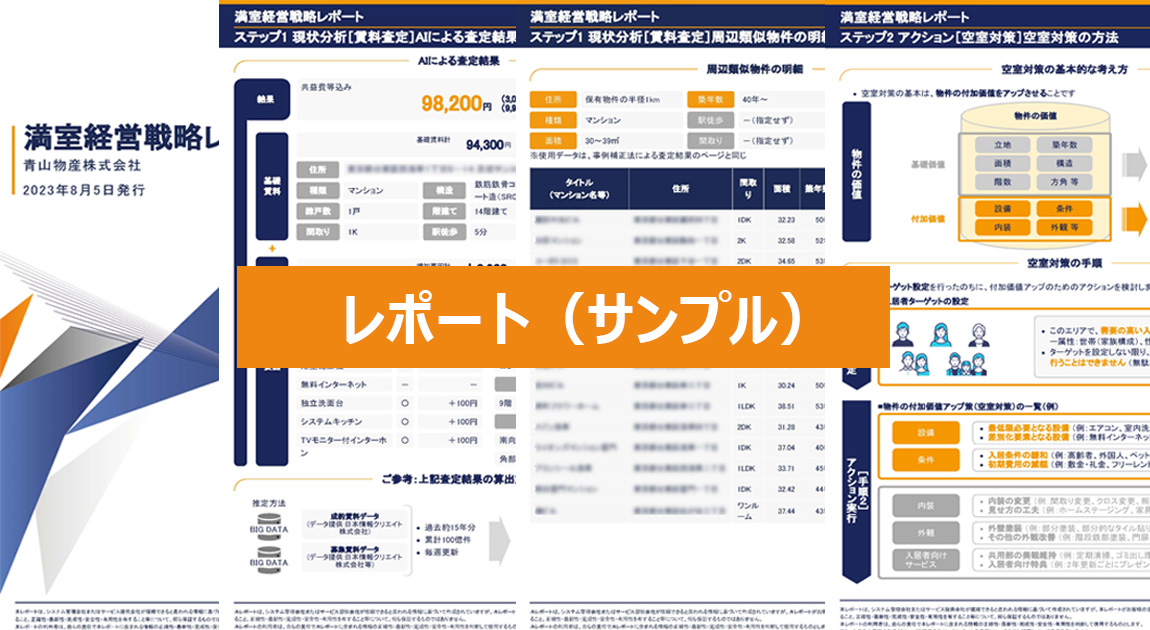

満室経営戦略レポートでは、累計100億件超の不動産ビッグデータをAI(人工知能)が解析し、あなたの物件だけの「満室経営戦略」をご提案!賃料査定結果、空室対策案(推奨ターゲット、推奨設備、条件緩和案)などを、即時にレポート出力します!

ご利用は完全無料となっており、最短1分程度で入力は完了しますので、お気軽にお試しください。

「家賃査定・空室対策レポート」を今すぐ無料で作成するなら、下のボタンをクリック!

約1分で作成できます。