長く賃貸管理の現場を経験してきました。自身もオーナーとして不動産投資や賃貸経営を行っています。その経験を共有し、皆様の賃貸経営にお役立ていただければと思い本ブログを運営しています。1976年生まれ、2人の娘の父です。

【保有資格】CPM®(米国不動産経営管理士)/(公認)不動産コンサルティングマスター/ファイナンシャルプランナー/宅地建物取引士/相続アドバイザー

高齢者の単身世帯が増えている近年、単身者向けの中古賃貸物件を所有するオーナーは、一度は単身高齢者からの入居申込を受けたことがあるかと思います。

しかしながら、勤労世代と比べて、家賃の支払いに関する不安や、入居中に死亡した際の手続きに関する不安から、入居に対して前向きになれないこともあります。

この記事では、単身高齢者に賃貸する際に、賃貸オーナーの不安感やリスクを軽減するためのサービスや、賃貸借契約期間中に賃借人が死亡した場合に、どういう手続きとなるのかを、賃貸オーナーの立場に立って、紹介・解説します。

この記事を読んで、単身高齢者を賃借人として受け入れることに対する抵抗感が薄まり、ご自身の安定した賃貸経営に役立てていただけましたら幸いです。

- 高齢者に賃貸することのリスクは「滞納リスク」と「死亡リスク」の2つです。

- 賃貸オーナーが大変な状況に陥るのは、賃借人の相続人を見つけられない場合

- 2つのリスクを軽減するための、外部サービスもあります。

目次

単身高齢者に部屋を貸すことで不安に感じること

高齢者の方に賃貸する場合、オーナーとしては、以下のような点について不安に感じるのではないでしょうか。

- 滞納や遅れなく家賃を支払ってもらえるのか

- 定期的に安否確認をした方がよいのか

- 室内で亡くなった時の対応方法が分からない

いわゆる、「滞納リスク」と「死亡リスク」です。

滞納リスクは、高齢者だけでなく、どの年代でも起こりうることですが、収入を得る手段が徐々に限られる高齢者に対しては、他の年代の方と比べて、滞納リスクは上がります。

死亡リスクは、社会問題にもなっている孤独死です。主に死亡後の契約解除・残置物撤去といった、手続きや費用に関することです。

ここからは、「滞納リスク」と「死亡リスク」に関してリスクを軽減するためのサービスと、賃借人が契約期間中に死亡した場合に、賃貸オーナーが取るべき対応について解説します。

単身高齢者でも家賃保証会社を利用できるのか

高齢者でも、家賃保証会社は利用できます。

働いていて収入のある方はもちろん、年金生活や生活保護を受給している方でも保証してくれる家賃保証会社は、いくつかあります。

高齢者だからといって保証内容に変更はなく、承認されれば、所定の保証内容が適用されます。

指定日時に安否確認の連絡をしてくれる見守りサービスや、孤独死が発生した際に必要な、法的手続きを含む諸手続きを、賃貸人に代わって行ってくれるサービスを、オプションとして用意している家賃保証会社もありますので、活用すると良いでしょう。

賃貸借契約期間中に賃借人が死亡したら賃貸借契約はどうなる?

賃借人が死亡しても、賃貸借契約は終了せず、相続人に相続されます。

相続された賃貸借契約の解除は、相続人が行いますので、賃貸オーナーは相続人を見つけるところから始めます。

ちなみに、連帯保証人がいても、連帯保証人は賃貸借契約を解除することはできません。

相続人が、申込時に緊急連絡先として申告があった方や、簡単に連絡が取れる方であれば、この手続きは、さほど難しくありません。

その相続人(複数であれば全員)に賃貸借契約を解除するかどうかを確認し、相続人との間で解約の手続きを行います。

解約日までの賃料や原状回復費用の支払い、残置物の処分も相続人に請求できます。

賃借人に相続人がいない場合

大変なのは、相続人が見つからない、若しくは、いない(相続放棄も含む)場合です。

この場合には、相続財産管理人の選任の申し立て等、法的手続きによる解除となることもありますので、弁護士等に相談・依頼するのが良いでしょう。

解除までの手続きに時間が掛かるだけでなく、その期間は家賃収入も得られませんし、弁護士への依頼費用だけでなく、原状回復費用や残置物撤去費用も賃貸オーナーの負担となってしまうこともありますので、時間と金銭の負担が大きくなります。

もちろん連帯保証人がいれば、それらの費用を請求できますが、支払い能力がなければそれもかないません。

家賃保証会社を利用している場合

家賃保証会社を利用していた場合には、家賃保証の対象となるのは、死亡を知った日が含まれる月の賃料等まで(各社の規定によります)で、それ以降の契約解除日までの賃料等は代位弁済の対象外となります。

死亡後の家賃は保証対象外となりますが、原状回復費用や残置物撤去費用は、保証してくれるという家賃保証会社もあります。

但し、併せて賃料の3ヶ月までという上限金額設定(賃料6万円の部屋であれば、原状回復費と残置物撤去費を併せて18万円)があり、大抵の費用は賃貸オーナーの持ち出しとなってしまいます。

相続人を探したり、契約解除の手続きを進めたりといった手続きに関することは、家賃保証会社では行ってくれませんので、賃貸オーナーが行います。

保証内容については、会社やプランによって異なります。賃借人が死亡したときの保証内容については、家賃保証会社や管理会社に確認しておくと良いでしょう。

賃貸借契約期間中に賃借人が死亡した場合に、賃貸人が絶対に行ってはいけないことは、必要な手続きを取らずに、賃貸借契約を解除したと思い込み、残置物を撤去してしまうことです。

後々トラブルになることもありますので、慎重に進めることをお勧めします。

単身高齢者に部屋を貸す時に利用したいサービス

ここでは、単身高齢者に賃貸する際に、想定されるリスクを軽減するために、導入を検討したいサービスについて紹介します。

見守りサービス

見守りサービスは、電球のオン/オフや冷蔵庫の開/閉で確認するもの、センサーで確認するもの、電話や携帯のショートメッセージで確認するものなど、安否確認の方法は多様です。

提供している企業も、セキュリティ会社、電気会社、郵便局、保険会社、家賃保証会社と、こちらも多様です。

賃貸人と賃借人との間で利用できるものと、家族間のみで利用できるものとがありますので、利用前に確認してみましょう。

賃借人のプライバシーにも関わることですので、導入する場合は、賃借人の同意を得ることをお勧めします。

家賃保証会社や保険会社の提供している見守りサービスに、賃貸借契約時に同時に加入してもらえると、スムーズに進められます。

サービスごとに、費用負担が賃貸人か賃借人か変わりますので、確認しておきましょう。

死後解約や残置物処分をスムーズに行うリーガルスムーズ

リーガルスムーズは、株式会社リーガルスムーズが提供する、賃貸借契約の解除・光熱費の解約を死亡した賃借人に代わって行ってくれるサービスです。

契約プランによっては、残置物の撤去や原状回復、ご遺体の移動、それに掛かる費用も負担(※上限金額の設定あり)してくれます。

リーガルスムーズに手続きを依頼すると、概ね40日~60日で、明け渡しが完了するようです。

その期間の家賃収入はありませんが、ご自身で行う場合の時間・費用・労力を大幅に軽減できるサービスです。

死亡だけでなく、無断退去も対象となります。

利用方法は、提携している管理会社経由、もしくは、家賃保証会社の保証内容の拡充オプションとして契約するかとなります。家賃保証の拡充プランでは、賃借人負担、管理会社経由で個別契約となるとオーナー負担となるのが一般的です。

※サービスを提供していない保証会社もあります。

相続人のいない単身高齢者に賃貸するときに、最も利用をお勧めしたいサービスです。

死後事務委任契約について

死後事務委任契約とは、生前に、死亡後の事務手続きについて受任者に対して委任する契約です。

賃貸借契約においては、賃貸オーナーが、単身高齢者に貸すことを躊躇わないよう、単身高齢者に貸すことのリスクを軽減するために、賃貸借契約の解除や残置物の処理についての条項をまとめた、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」が、国土交通省及び法務省によって策定されました。

モデル契約条項は、単身の高齢者(60歳以上)の賃借人を想定して、以下の2つの内容について策定されています。

- 賃貸借契約の解除事務の委任に関する契約

- 残置物の処理事務の委任に関する契約

基本は、委任者(賃借人)と受任者との間で、賃貸借契約とは別に締結される委任契約です。

受任者としては、以下のようにあります。

賃借人の推定相続人のいずれか、②居住支援法人、居住支援を行う社会福祉法人又は賃貸物件を管理する管理業者のような第三者が考えられる。

賃貸人自身を受任者とすることは避けるべきであること、管理業者は委任者である賃借人(の相続人)の利益のために誠実に対応することが求められる・・・

「残置物の処理等に関するモデル契約条項」より抜粋

賃貸人は利益相反の関係にあるため避けるべきですが、管理会社については、賃貸人の物件を管理する立場でありながら、賃借人(の相続人)の利益のために対応せよと、曖昧な感じですね。

管理会社を受任者とすることは、賃借人が死亡せずに物件を売却し、賃貸人や管理会社が変わった場合でも、受任者として拘束されるかどうかという観点もありますので、管理会社は受任者としてはふさわしくないのかなとも感じています。

残置物の処分についても、受任者は、指定された残置物は、廃棄、換金、指定された場所への送付事務を行うとされ、非指定残置物については、委任者が死亡後3ヶ月間は廃棄せず保管することを推奨されていますので、受任者にとっては、時間もお金も手間もかかりそうな契約です。

まとめ

単身高齢者に賃貸し、賃借人が契約期間中に死亡した場合に起こることや、リスクを軽減する方法やサービスについて紹介しました。

ここで紹介したサービス以外にも、損害保険や少額短期保険の孤独死に対応する保険商品や、地方公共団体による補助制度もあります。

詳しくは、国土交通省の「大家さんのための単身入居者の受入れガイド」をご参照ください。

孤独死が発生したときに、賃貸オーナーが大変な状況に陥る可能性が高いのは、賃借人の相続人を見つけられない、若しくは、いない(相続放棄を含む)場合です。

その状況に対応するためには、個人的には「保証会社+リーガルスムーズ」がワンストップで良さそうに感じました。

死亡後の家賃保証、原状回復、残置物撤去等、手続きや費用負担について全てをカバーすることは難しいですし、どこまでカバーする必要があるのか、費用はどこまで掛けるかべきかということも考えていく必要があります。

様々なサービスの存在を知ることで、単身高齢者に賃貸することの抵抗感が少しでも薄まり、入居ニーズの幅を広げることにお役立ていただけましたら幸いです。

目次

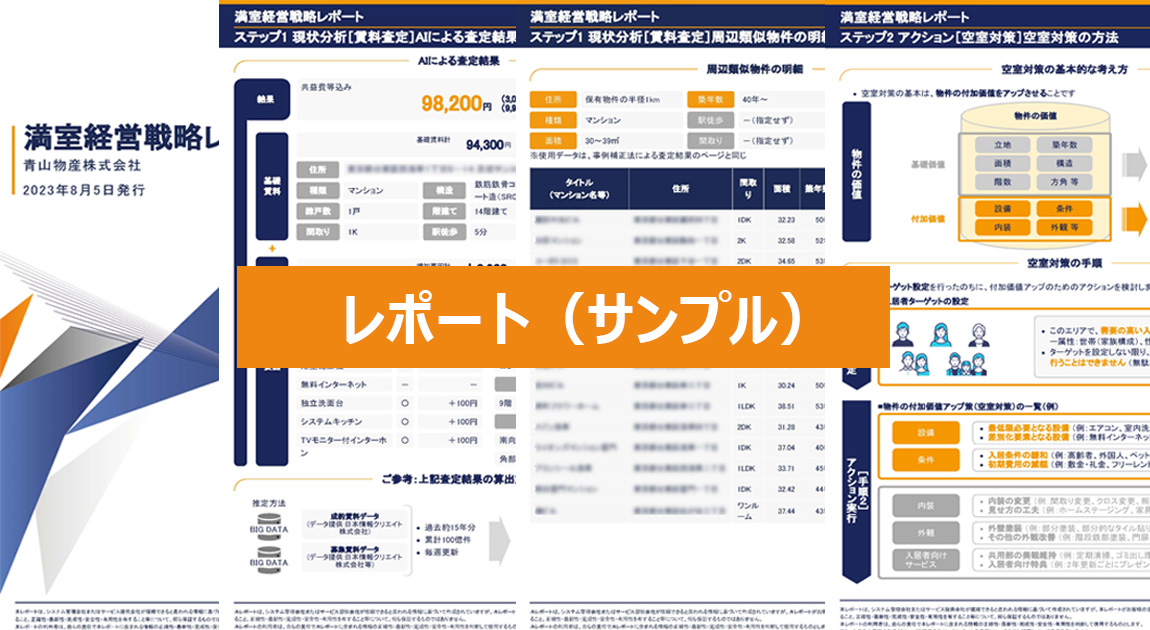

家賃査定・空室対策レポートを無料で作成してみよう

空室対策の第一歩として、当社サービス「賃料査定・空室対策レポート」を作成してみませんか?

満室経営戦略レポートでは、累計100億件超の不動産ビッグデータをAI(人工知能)が解析し、あなたの物件だけの「満室経営戦略」をご提案!賃料査定結果、空室対策案(推奨ターゲット、推奨設備、条件緩和案)などを、即時にレポート出力します!

ご利用は完全無料となっており、最短1分程度で入力は完了しますので、お気軽にお試しください。

「家賃査定・空室対策レポート」を今すぐ無料で作成するなら、下のボタンをクリック!

約1分で作成できます。